遺産分割協議 その②

遺産分割協議の流れ

○遺産分割協議書の完成までの3つの手続き

〔第1段階〕 相続人の調査

〔第2段階〕 相続財産目録の作成

〔第3段階〕 遺産分割協議書案の作成

私たち行政書士は権利義務に関する書類の作成を業としておりますので、遺産分割協議書の完成までに、上記の3つの手続きについてお手伝いさせていただくことができます。

もし、第3段階以降に他士業の業務が出てきた場合、速やかにおつなぎします。

○他士業におつなぎします

・相続登記に関すること → 司法書士の業務

・相続税の申告に関すること → 税理士の業務

・相続に関する紛争の解決 → 弁護士の業務

※役所の無料相談などを上手に活用するのがお勧めです

相続人の調査

まず第1段階として、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての「戸籍」を集め、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。

「養子縁組」をしていたり「隠し子」がいないかなどの確認。

前婚があり、前の配偶者との間に実子がいればその方も相続人になります。

亡くなられた方の本籍地がわからない場合、まず最後の住民登録地の役場で「本籍地入りの住民票」を交付してもらいましょう。

本籍地がわかったら本籍地の役場で「現在戸籍」を取り、戸籍の遡りがスタートします。(戸籍は郵送でも取得することができます)

※令和6年3月1日から戸籍の広域交付ができるようになり、亡くなられた方の配偶者、直系卑属、直系尊属の方は、本籍地以外の市町村役場の窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました。

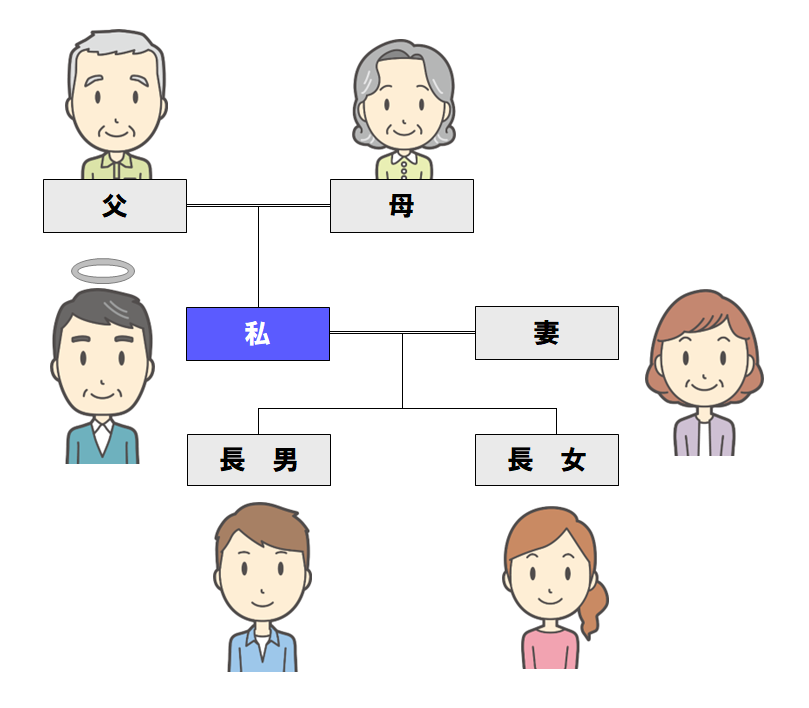

○相続の順位(相続人になる順番)

・「配偶者」は必ず相続人になります(配偶者が最強)

・第1順位は「子」

・第2順位は「親」

・第3順位は「兄弟」

※先順位がいる場合、後順位の方は相続人になることができません

Q1 こちらの家族で私が死亡してしまった場合、相続人になるのは誰でしょうか?

A1 妻と長男、長女の3人になります。

→配偶者と第1順位の子が相続人になります。第1順位の子がいるので第2順位の父母は相続人になれません。

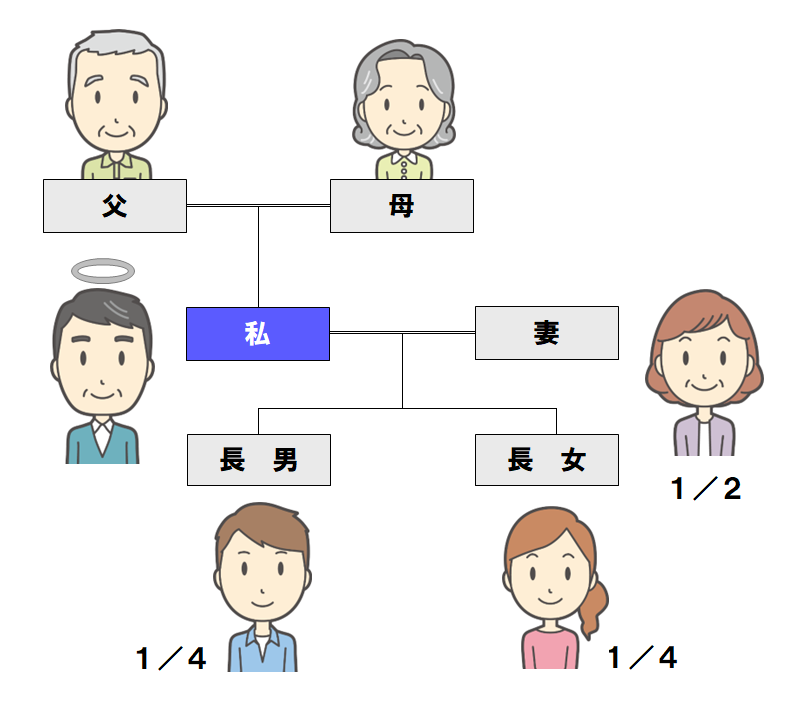

○法定相続分(民法に規定されている各人の相続の割合)

・相続人が配偶者と子の場合

配偶者1/2、子(全員で)1/2

・相続人が配偶者と直系尊属(父母)の場合

配偶者2/3、直系尊属(全員で)1/3

・相続人が配偶者と兄弟の場合

配偶者3/4、兄弟(全員で)1/4

Q2 では先ほどの家族で私が死亡してしまった場合、法定相続分はどのような配分になるでしょうか?

A1 妻が1/2、長男と長女が1/4ずつになります。

→もし子供がいない場合は、妻が2/3、父と母が1/6ずつになり、父母も祖父母もいない場合、妻が3/4、弟が1/4となります

法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の遺産の持分ですので、必ずこの割合で遺産を分けなければならないということではありません。

こうしたことを確認するために、亡くなった方の戸籍を遡り、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。

相続人の調査を行い確認が終わったら、これを「相続関係説明図」としてまとめます。

また、当事務所では、さまざまな相続手続きの際に使っていただけるように、希望される方については「法定相続情報証明書」の交付の申出、取得も合わせて行っております。