遺言書のススメ

遺言書の作成についてのまとめ

これまでのお話をまとめますと、ご自身が亡くなった後のことについて、手間と効果を理解したうえで「何を優先させるか」ということを考えることが大切であると言えます。

○遺産分割協議

亡くなった方は特に何も行いませんが、残されたご家族が煩雑な手続きを行うことになります。

○自筆証書遺言書

手軽ですが、偽造・紛失のリスクがあり、残された家族が家庭裁判所の検認手続きを行わなければなりません。また、検認手続きには申立の準備を含めて1~2ヶ月かかり、遺言の執行手続きにすぐ入ることができません。

※自筆証書遺言書の法務局の保管制度を利用することで、検認手続きを行わなくて済みます。

○公正証書遺言書

初期費用がかかり、手続きが大変ですが、遺言者自ら準備することができ、社会的な信用もあり、死後の検認手続きでご家族の手を煩わすこともありません。

遺言書のススメ

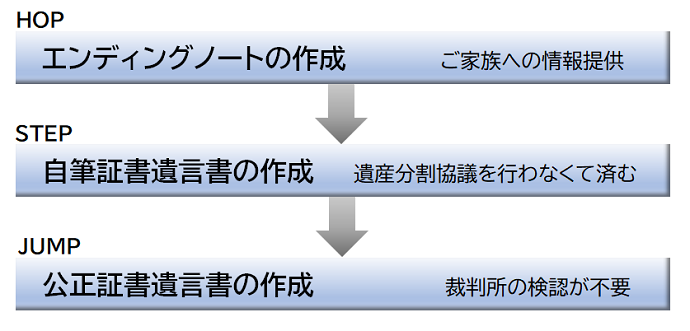

ご自身の死後、ご家族が行う遺産分割協議には手間と時間を要します。

法的に有効な遺言書を残しておけば、ご自身の亡くなった後、相続人であるご家族が遺産分割協議を行わなくて済みます。

まず単独で用意することができる「自筆証書遺言書」の作成を検討されてみるのはいかがでしょうか。相続法の改正によって使い勝手が良くなりました。

そのうえでご自身が亡くなった後、相続人であるご家族の負担をもっと少なくしたいと思われた方は、最強の備えである「公正証書遺言書」へステップアップしていくというのもよろしいかと思います。

それでも遺言書は敷居が高いとお感じになられる方は、家族への情報提供資料として「エンディングノート」を作成することから考えてみるのはどうでしょうか?

遺言書を残す意味

「相続財産をすべて妻にあげたい」と思っていても、それをきちんと遺言書として残しておきませんと、亡くなられた後、奥様は遺産分割協議を行うことになります

お子さんがいればそれほど難しくないかもしれませんが、お子さんがいらしゃらない方は、故人のご兄弟と遺産分割協議を行う可能性が高く、そのご兄弟の法定相続分に配慮すると、結果として相続財産のすべてまではもらえないかもしれません。

遺言書は「残すこと」も大切ですが、内容を「実現させること」がより重要です。

自分がいなくなった後、遺言を誰にどのように実現してもらいたいのか、きちんと考えておきましょう。

市販されているマニュアル本の様式は「参考」程度とし、実際の作成の際には「いかに実現してもらうか」の工夫が必要となります。

私たち行政書士は文書の作成を業としておりますので、この工夫をみなさんと一緒に考えていきます。

たとえ公正証書遺言書を作成しても、相続人間の関係性が悪いと、「お前が母さんを騙して遺言書を作らせたんだろう」などと、かえってこじれてしまう可能性もありますので、ご家族や相続人間の関係性なども考慮しながら、遺言書の作成についてご検討いただければと思います。

ご家族の関係性が良ければ、ご自身の亡くなった後のことは、相続人であるご家族の遺産分割協議に委ねてしまうというのもひとつの考え方であると思われます。

遺言書の作成に関して興味を持たれた方は、当事務所までご相談ください。